Aus der Welt der Gehörlosen

Beginn der expressionistischen Arbeiten mit Motiven aus der Welt der Gehörlosen

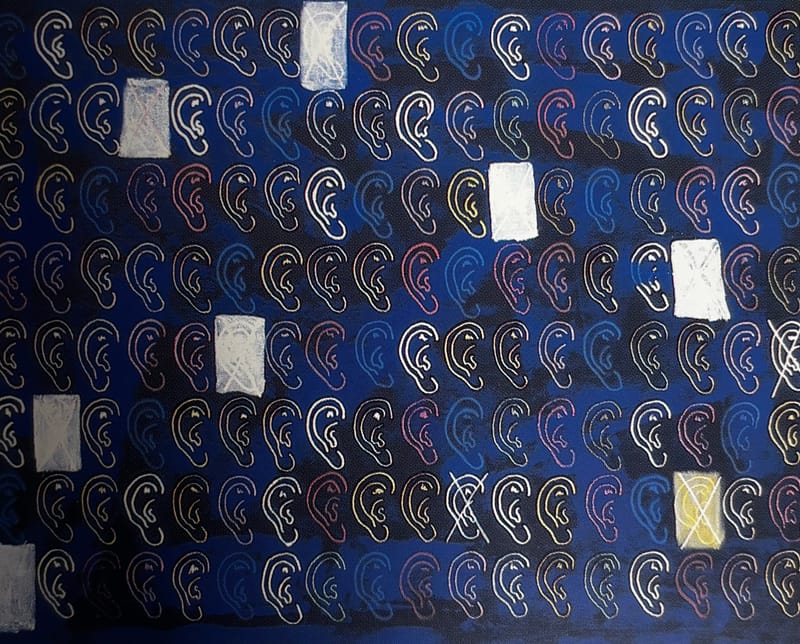

Meine Taubheit, 1989

Meine Taubheit, 1989

Dieses Bild symbolisiert die mein Leben bestimmende Behinderung der Gehörlosigkeit, die ich im Alter von neun Monaten erlitt.

Durch die irreparable Gehörlosigkeit war mein Leben bisher in vielen Bereichen vorgezeichnet (erschwerte Kontaktaufnahme mit hörenden Menschen, Schulausbildung in der Sonderschule, Trennung von der Familie schon im Kindesalter, begrenzte Berufschancen, etc.).

Taubheit ist das prägende Merkmale meiner Person, meines Lebens.

Schmerzender Hörsturz, 1989

Schmerzender Hörsturz, 1989

Nicht alle taube Menschen sind von Geburt an, oder so wie ich von frühester Kindheit an, erlaubt. Etliche erlitten einen Hörsturz, der, wenn er zu völliger Gehörlosigheit führte, neben den physischen Schmerzen verbunden war mit physischen Schmerzen bzw. Belastungen.

Ein solcher Hörsturz bringt für die betroffenen Menschen große Probleme, Sie erleben größte Entbehrungen, wenn sie feststellen, wie sich ihre Kontakte zu ihren Mitmenschen verändern oder gar abbrechen.

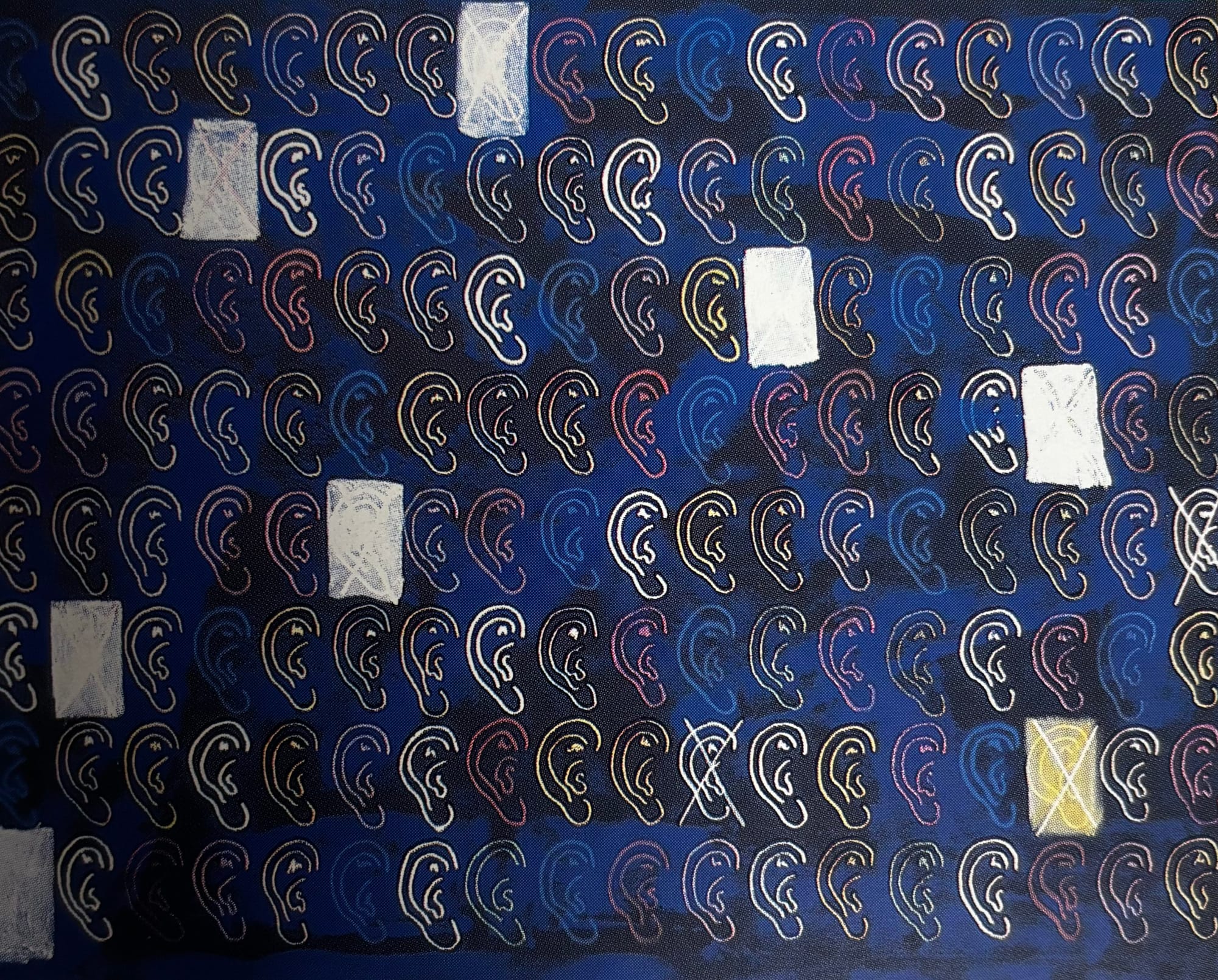

Minderheit unter Hörenden, 1989

Minderheit unter Hörenden, 1989

Wir Gehörlosen leben unter, bzw. neben den Hörenden. Aber wir sind auf den ersten Blick nicht unbedingt als Behinderte (für die in unserer Gesellschaft angeblich so seht viel getan wird) zu erkennen. Wir sind unsichtbar behindert. Viele Hörende denken, unsere Behinderung sei nur geringfügig, da wir ja in einer materiell orientierten Konsumwelt eigentlich normal leben können. Wir können z.B. Auto fahren, Häuser bauen, Filme sehen, Sport treiben, etc.. Nur die Kommunikation mit der hörenden Umwelt ist eingeschränkt. Viele Hörende empfinden dies als nicht so schlimm. Aber viele von denen, die so über uns denken, sind in ihrer kommunikativen Kompetenz selbst unterentwickelt, da sie es verlernt haben, mit ihren Mitmenschen ernsthafte und gute Gespräche zu führen.

Mit den folgenden Bildern möchte ich zeigen, wie das gegenseitige Aufeinanderzugehen von Hörenden und Hörgeschädigten erleichtert werden könnte, indem nämlich mindestens die Beherrschung des Fingeralphabetes möglichst weit verbreitet wäre.

Verbotene Gebärdensprache, 1989

Verbotene Gebärdensprache, 1989

Wie schon des öfteren erklärt, ist die Gebärdensprache das Kommunikationsmittel der Gehörlosen, das wir ganz natürlich einsetzen, wenn wir unter uns sind. Seltsamerweise wird diese unsere Sprache im deutschsprachigen Raum aber nicht anerkannt. In der Schule, im Unterricht, ist es verpönt, ja sogar verboten, die Gebärdensprache zu benutzen. "Lautsprache benutzen können" heißt das erdenklich mögliche getan, gehörlose Kinder zum lautsprachlichen Sprechen zu befähigen. Als besonderes intelligent gelten solche Gehörlose, denen es nahezu perfekt gelingt, lautsprachlich zu kommunizieren. Es sind erschreckend wenige, sind alle überigen etwa dümmer? Wieviel leichter wäre es für uns, wenn man uns gleichzeitig den Einsatz der Gebärdensprache zugestehen würde. Wäre es nicht möglich, dass sich auch hörende Menschen die Mühe machten, die Gebärdensprache zu erlernen?

In den USA z.B. ist dies kein Problem. Dort sind viel mehr hörende Menschen bereit, die Gebärdensprache bewusst zu erlernen, wie man z.B. auch Fremdsprachen erlernt. Als hervorragendes Beispiel sei auch Königin Silva von Schweden genannt, die sich sehr um den Kontakt zu den Gehörlosen bemüht.

Wanderer zwischen zwei Welten, 1989

Wanderer zwischen zwei Welten, 1989

Ich fühle mich als Vermittler zwischen Hörenden und Gehörlosen.

Ich will beiden Gruppen erklären: Ihr müsst voll Vertrauen aufeinander zugehen. Denkt positiv voneinander und seid füreinander da! Viele meiner bisher gemalten Bilder beruhen auf diesem meinem Anliegen.

Deutsches Fingeralphabet, 1989

Deutsches Fingeralphabet, 1989

Ein anderes wichtiges Kommunikationsmittel für Gehörlose und Schwerhörige ist das Fingeralphabet.

Da die Gebärdensprache nicht immer ganz eindeutig ist, ist es wichtig ein zusätzliches Kommunikationsmittel zu besitzen, um bei Unklarheiten Worte optisch eindeutig buchstabieren zu können. Hierzu dient im deutschsprachigen Raum das deutsche Fingeraplhabet.

Kunst, 1989

Kunst, 1989

In der Mitte des Bildes ist der Bewegungsablauf einer Hand bei der Gebärde für Wort "Kunst" in rot aufgemalt (vertikale Wellenlinie). Rechts und links davon ist das deutsche Wort "Kunst" bzw. das gleichbedeutende englische Wort "Art" im Fingeralphabet aufgeschlüsselt.

Das Geheimnis des Lebens, 1989

Das Geheimnis des Lebens, 1989

Ein Zitat von Oscar Wilde ist in diesem Bild im Fingeralphabet buchstabiert.

Die bisher vorgestellten Bilder wurden vom Künstler selbst kommentiert. Nachfolgende Bilder und Objekte interpretiert eine gute Bekannte des Ehepaares Fricke, die die künstlerische Entwicklung Frickes seit seit einigen Jahren miterlebt hat und mit der Problematik von gehörgeschädigten Menschen zeitlebens durch einen älteren, gehörlosen Bruder sowie durch ihre berufliche Tätigkeit vertraut ist.

Der Denker, 1986

Der Denker, 1986

Dieses Bild ist quasi als ein Selbstbildnis Frickes zu verstehen. Er stellt sich selbst als einem Menschen dar, der seinen Gedanken nachgeht. Er fragt sich oft, wann, wo und wie er etwas tun kann, um auf die Probleme der Hörgeschädigten, speziell der Gehörlosen, aufmerksam zu machen. Er prüft nach, wie er seinen Leidensgenossen helfen kann. Er überlegt sich, wie er zwischen Hörenden und Gehörlosen vermitteln kann. Fricke sucht die Diskussion mit und die Kritik von anderen, im in seiner Arbeit vorangetrieben zu werden.

Zentrum des Hörens, April 1985

Zentrum des Hörens, April 1985

MIt dieser Plastik setzt sich Fricke mit dem Hörorgan, dem Ohr und dem Hörzentrum im Gehirn auseinander. In eleganter Weise hat der Künstler die Form der Ohrmuschel mit weisser Kunststoffmasse abstrahiert und as Hörzentrum in die Mitte der Figur wie eine schwarze Blüte platziert. Der Künstler weiß um die Beschaffenheit und Funktionsweise des Hörorgans, obwohl er es am eigenen Leibe nie bewusst erfahren hat.

Das Fehlen des Hörsinnes gleicht der Künstler in vielen Bereichen durch den verstärkten Einsatz des Sehens aus. Er geht mit offenen Augen durch die Welt. Gerade weil er in einer "stillen" Welt lebt, ist er offen für visuelle Eindrücke und versucht in seiner künstlerischen Arbeit, seine Wahrnehmungen und Gefühle eindrucksvoll umzusetzen.

In dieser Figur "Zentrum des Hörens" zeigt Fricke ein harmonisches Gebilde, das er gerade dem Organ widmet, durch dessen fehlende Funktion sein Leben in vieler Hinsicht eingeschränkt war und ist. Aber Fricke ist durch und durch ein Optimist, der an seinem Schicksal nicht zerbricht. Er versteht es, trotz aller Schwierigkeiten die großen und kleinen Schönheiten des Lebens und der Welt zu entdecken und künstlerisch zu verarbeiten.